Contrôle d'accès aux cours

La carte d’auditeur libre de l’École du Louvre est destinée au contrôle d’accès aux cours auxquels vous êtes inscrits et doit être présentée pour accéder aux espaces d’enseignement.

Auditeurs libres des cours à Paris et des cours en ligne

Durant sa période de validité, votre carte permet un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires :

- du musée du Louvre,

- du musée Eugène Delacroix,

- du musée d’Orsay,

- du musée de l’Orangerie.

Elle offre un tarif réduit :

- au musée national des arts asiatiques - Guimet,

- au musée Rodin,

- au musée national d’art moderne (Centre Pompidou).

Durant sa période de validité, la carte d'auditeur libre du cours d'initiation à l'histoire mondiale de l'architecture donne de plus un accès gratuit et illimité aux collections permanentes de la Cité de l'architecture et du patrimoine.

À noter : la carte d’auditeur libre de l’École du Louvre ne permet pas d’accès prioritaire "coupe-file".

Auditeurs libres des cours en régions

Votre carte est exclusivement destinée au contrôle d’accès aux cours. Contrairement à celle des auditeurs libres des cours à Paris et des cours en ligne, elle ne donne pas droit aux réductions ou gratuités dans les musées.

lms.ecoledulouvre.fr

Accédez à :

- Vos cours (ressources pédagogiques et bibliographies)

- Extranet (planning des cours, annulation et report, informations pratiques)

Cours d'iconographie, d'épigraphie, d'héraldique et de numismatique

EN PRÉSENTIEL UNIQUEMENT

Les cours d’épigraphie, prolongements de certains enseignements de spécialité, étudient les principales langues du monde méditerranéen et moyen oriental antique. Dans ce cadre de formations complémentaires et auxiliaires, des cours d’héraldique, d’iconographie et de numismatique sont également proposés.

Dates : d’octobre à avril.

Durée d'une séance : 1h00 à 2h30 selon les cours.

Les enseignements sont donnés en langue française.

En cas de nécessité, des modifications de calendrier et d'intervenants peuvent survenir. En cas de dégradation de la situation sanitaire ou sociale, la continuité pédagogique des cours sera assurée via le campus numérique de l'École du Louvre.

Pour s’inscrire au titre de la formation continue (prise en charge des frais d’inscription par votre employeur) écrire à : formation.continue[a]ecoledulouvre.fr.

Je m'inscris par voie postale

Des places sont disponibles par correspondance, veuillez trouver ci-dessous les documents à télécharger et à envoyer :

Iconographie (n°35)L’image du Bien et du Mal : iconographie des vertus et des vices

Iconographie (n°35)L’image du Bien et du Mal : iconographie des vertus et des vices- Jours et horaires : lundi (17 séances : 16h30 - 17h30, 2 séances : 16h30 - 18h00).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Rohan.

- Début du cours : lundi 13 octobre 2025.

Etudier l’iconographie des vices et des vertus dans l’art occidental, de l’Antiquité tardive à l’époque contemporaine, c’est explorer la manière dont ces concepts abstraits, hérités de la philosophie antique et de la morale chrétienne, ont été traduits visuellement à travers une grande variété de supports (manuscrits, vitraux, sculptures, peintures, gravures). C’est donner les bases d’une lecture critique de l’image morale dans sa profondeur historique et culturelle. La méthode définie par Erwin Panofsky dans L’œuvre d’art et ses significations, articule trois niveaux de lecture : description formelle, analyse thématique (iconographique) et interprétation contextuelle (iconologique). On peut donc mettre en regard les sources textuelles (Platon, Prudence, Thomas d’Aquin…) et les œuvres d’art où ces figures morales prennent forme, qu’il s’agisse de combats allégoriques (psychomachies), de scènes de Jugement dernier, ou de cycles pédagogiques. S’élaborent des types visuels : les attributs, gestes et oppositions symboliques (vice contre vertu), ainsi que les fonctions spirituelles, sociales et politiques de ces images. Il convient de porter une attention particulière aux mutations stylistiques et idéologiques entre Moyen Âge et Renaissance, jusqu’aux détournements contemporains.

OctobreLundi 13 octobre 2025, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 20 octobre 2025, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.NovembreLundi 3 novembre 2025, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 17 novembre 2025, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 24 novembre 2025, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.DécembreLundi 1 décembre 2025, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 8 décembre 2025, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 15 décembre 2025, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.JanvierLundi 5 janvier 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 19 janvier 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 26 janvier 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.FévrierLundi 2 février 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 9 février 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 16 février 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.MarsLundi 2 mars 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 9 mars 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 16 mars 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 23 mars 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.Lundi 30 mars 2026, 16h30IconographieCharles Villeneuve de Janti,conservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau.- Charles Villeneuve de Janticonservateur général du patrimoine, Directeur des musées nationaux JJ. Henner et G. Moreau

Iconographie▶ Inscriptions Closes

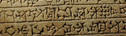

Iconographie▶ Inscriptions Closes Épigraphie sumérienne (n°36)Initiation à la langue sumérienne et à l’écriture cunéiforme.

Épigraphie sumérienne (n°36)Initiation à la langue sumérienne et à l’écriture cunéiforme.

Premiers pas dans les inscriptions de Sumer.- Jour et horaire : jeudi (20 séances : 12h15 - 13h45).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Delos.

- Début du cours : jeudi 16 octobre 2025.

OctobreJeudi 16 octobre 2025, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 23 octobre 2025, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 30 octobre 2025, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.NovembreJeudi 6 novembre 2025, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 13 novembre 2025, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 27 novembre 2025, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.DécembreJeudi 4 décembre 2025, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 11 décembre 2025, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 18 décembre 2025, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.JanvierJeudi 8 janvier 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 15 janvier 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 22 janvier 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 29 janvier 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.FévrierJeudi 5 février 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 12 février 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 19 février 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.MarsJeudi 5 mars 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 12 mars 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 19 mars 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.Jeudi 26 mars 2026, 12h15Épigraphie sumérienneMichaël Guichard,directeur d'études , École pratique des hautes études.- Michaël Guicharddirecteur d'études , École pratique des hautes études

Épigraphie sumérienne▶ Inscriptions Closes

Épigraphie sumérienne▶ Inscriptions Closes Épigraphie akkadienne (n°37)Grammaire, écriture cunéiforme.

Épigraphie akkadienne (n°37)Grammaire, écriture cunéiforme.- Jour et horaire : mercredi (20 séances : 13h00 - 14h30).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Nara.

- Début du cours : mercredi 15 octobre 2025.

OctobreMercredi 15 octobre 2025, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .NovembreMercredi 5 novembre 2025, 13h00Épigraphie akkadienneDominique Charpin,Mercredi 12 novembre 2025, 13h00Épigraphie akkadiennNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 19 novembre 2025, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 26 novembre 2025, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .DécembreMercredi 3 décembre 2025, 13h00Épigraphie akkadiennNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 10 décembre 2025, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 17 décembre 2025, 13h00Épigraphie akkadienneDominique Charpin,JanvierMercredi 7 janvier 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 21 janvier 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 28 janvier 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .FévrierMercredi 4 février 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 11 février 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 18 février 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .MarsMercredi 4 mars 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 11 mars 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 18 mars 2026, 13h00Épigraphie akkadienneDominique Charpin,Mercredi 25 mars 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .Mercredi 1 avril 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .AvrilMercredi 8 avril 2026, 13h00Épigraphie akkadienneNele Ziegler,Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique .- Dominique Charpin

- Nele ZieglerDirectrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique

Épigraphie akkadienne▶ Inscriptions Closes

Épigraphie akkadienne▶ Inscriptions Closes Epigraphie achéménide (n°38)Epigraphie achéménide

Epigraphie achéménide (n°38)Epigraphie achéménide- Jour et horaire : lundi (15 séances : 11h00 - 13h00).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Mondrian.

- Début du cours : lundi 13 octobre 2025.

Le vieux-perse est une langue iranienne ancienne appartenant à la branche indo-iranienne de la famille des langues indo-européennes. Il est attesté par des textes épigraphiques des rois Achéménides en écriture cunéiforme et datant du VIe au IVe siècle avant notre ère.

Ce cours est une introduction à la langue vieux-perse et à son écriture. Les apprenants se familiariseront avec les principales caractéristiques de la grammaire vieux-perse ainsi qu'avec son écriture. Pendant le cours, différents textes seront étudiés, dont la célèbre inscription de Bisotun de Darius. Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre le cours.

OctobreLundi 13 octobre 2025, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 20 octobre 2025, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 27 octobre 2025, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.NovembreLundi 3 novembre 2025, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 10 novembre 2025, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 17 novembre 2025, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 24 novembre 2025, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.DécembreLundi 1 décembre 2025, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 8 décembre 2025, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.JanvierLundi 5 janvier 2026, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 12 janvier 2026, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 19 janvier 2026, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 26 janvier 2026, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.FévrierLundi 2 février 2026, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.Lundi 9 février 2026, 11h00Céline Redard,Maître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg.- Céline RedardMaître de conférences d'histoire des religions, nstitut d’histoire des religions d’histoire des religions, Faculté des Sciences historiquesUniversité de Strasbourg

Epigraphie achéménide▶ Inscriptions Closes

Epigraphie achéménide▶ Inscriptions Closes Épigraphie égyptienne premier niveau (n°40a)Égyptien hiéroglyphique

Épigraphie égyptienne premier niveau (n°40a)Égyptien hiéroglyphique- Jour et horaire : jeudi (15 séances : 11h00 - 13h00).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Angkor.

- Début du cours : jeudi 6 novembre 2025.

NovembreJeudi 6 novembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 13 novembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 20 novembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 27 novembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.DécembreJeudi 4 décembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 11 décembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 18 décembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.JanvierJeudi 8 janvier 2026, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 15 janvier 2026, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 22 janvier 2026, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 29 janvier 2026, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.FévrierJeudi 5 février 2026, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 12 février 2026, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.MarsJeudi 5 mars 2026, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Jeudi 12 mars 2026, 11h00Épigraphie égyptienne premier niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.- Dominique Faroutdiplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès

Épigraphie égyptienne premier niveau▶ Inscriptions Closes

Épigraphie égyptienne premier niveau▶ Inscriptions Closes Épigraphie égyptienne deuxième niveau (n°40b)Égyptien hiéroglyphique

Épigraphie égyptienne deuxième niveau (n°40b)Égyptien hiéroglyphique- Jour et horaire : mardi (15 séances : 11h00 - 13h00).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Angkor.

- Début du cours : mardi 4 novembre 2025.

NovembreMardi 4 novembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 18 novembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 25 novembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.DécembreMardi 2 décembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 9 décembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 16 décembre 2025, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.JanvierMardi 6 janvier 2026, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 20 janvier 2026, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 27 janvier 2026, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.FévrierMardi 3 février 2026, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 10 février 2026, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.MarsMardi 3 mars 2026, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 10 mars 2026, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 17 mars 2026, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mardi 24 mars 2026, 11h00Épigraphie égyptienne deuxième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.- Dominique Faroutdiplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès

Épigraphie égyptienne deuxième niveau▶ Inscriptions Closes

Épigraphie égyptienne deuxième niveau▶ Inscriptions Closes Epigraphie sémitique (n°39)Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabique

Epigraphie sémitique (n°39)Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabique- Jour et horaire : mercredi (15 séances : 14h00 - 16h00).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Mondrian.

- Début du cours : mercredi 15 octobre 2025.

Présentation des langues et de l'écriture alphabétique utilisées en Arabie du Sud ancienne du début du Iermillénaire avant J.-C. jusqu'au VIe siècle de notre ère. Aperçu de l'histoire et de la civilisation sudarabiques présenté à travers l'étude des inscriptions.

OctobreMercredi 15 octobre 2025, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.NovembreMercredi 5 novembre 2025, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.Mercredi 12 novembre 2025, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.Mercredi 19 novembre 2025, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.Mercredi 26 novembre 2025, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.DécembreMercredi 3 décembre 2025, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.Mercredi 10 décembre 2025, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.Mercredi 17 décembre 2025, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.JanvierMercredi 21 janvier 2026, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.Mercredi 28 janvier 2026, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.FévrierMercredi 4 février 2026, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.Mercredi 11 février 2026, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.Mercredi 18 février 2026, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.MarsMercredi 4 mars 2026, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.Mercredi 11 mars 2026, 14h00Épigraphie sémitique : Initiation à l'épigraphie sudarabiqueIwona Gajda,chargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS.- Iwona Gajdachargée de recherche, Ecole des Langues ELASU Sorbonne Université CNRS

Epigraphie sémitique▶ Inscriptions Closes

Epigraphie sémitique▶ Inscriptions Closes Etude de textes du musée du Louvre et grammaire du Moyen Egyptien (n°40d)Egyptien hiéroglyphique. Etude de textes du musée du Louvre et grammaire du Moyen Egyptien

Etude de textes du musée du Louvre et grammaire du Moyen Egyptien (n°40d)Egyptien hiéroglyphique. Etude de textes du musée du Louvre et grammaire du Moyen Egyptien- Jour et horaire : mercredi (15 séances : 09h00 - 11h00).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Angkor.

- Début du cours : mercredi 15 octobre 2025.

OctobreMercredi 15 octobre 2025, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.Mercredi 22 octobre 2025, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.NovembreMercredi 5 novembre 2025, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.Mercredi 12 novembre 2025, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.Mercredi 19 novembre 2025, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.Mercredi 26 novembre 2025, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.DécembreMercredi 3 décembre 2025, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.Mercredi 10 décembre 2025, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.Mercredi 17 décembre 2025, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.JanvierMercredi 28 janvier 2026, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.FévrierMercredi 4 février 2026, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.Mercredi 11 février 2026, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.Mercredi 18 février 2026, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.Mercredi 25 février 2026, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.MarsMercredi 4 mars 2026, 09h00Etudes de textes du musée du LouvreChristophe Barbotin,conservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes.- Christophe Barbotinconservateur général du patrimoine, Musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes

Etude de textes du musée du Louvre et grammaire du Moyen Egyptien▶ Inscriptions Closes

Etude de textes du musée du Louvre et grammaire du Moyen Egyptien▶ Inscriptions Closes Épigraphie égyptienne troisième niveau (n°40c)Égyptien hiéroglyphique

Épigraphie égyptienne troisième niveau (n°40c)Égyptien hiéroglyphique- Jour et horaire : mercredi (15 séances : 11h15 - 13h15).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Angkor.

- Début du cours : mercredi 5 novembre 2025.

NovembreMercredi 5 novembre 2025, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 12 novembre 2025, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 19 novembre 2025, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 26 novembre 2025, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.DécembreMercredi 3 décembre 2025, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 10 décembre 2025, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 17 décembre 2025, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.JanvierMercredi 7 janvier 2026, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 14 janvier 2026, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 21 janvier 2026, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 28 janvier 2026, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.FévrierMercredi 4 février 2026, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 11 février 2026, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.MarsMercredi 4 mars 2026, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Mercredi 11 mars 2026, 11h15Épigraphie égyptienne troisième niveauDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.- Dominique Faroutdiplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès

Épigraphie égyptienne troisième niveau▶ Inscriptions Closes

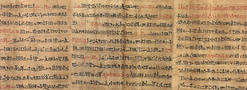

Épigraphie égyptienne troisième niveau▶ Inscriptions Closes Paléographie égyptienne : initiation à l'écriture hiératique et étude de textes (n°40e)Paléographie égyptienne : initiation à l'écriture hiératique et étude de textes

Paléographie égyptienne : initiation à l'écriture hiératique et étude de textes (n°40e)Paléographie égyptienne : initiation à l'écriture hiératique et étude de textes- Jour et horaire : vendredi (15 séances : 16h30 - 18h30).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Angkor.

- Début du cours : vendredi 7 novembre 2025.

NovembreVendredi 7 novembre 2025, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Vendredi 14 novembre 2025, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Vendredi 21 novembre 2025, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Vendredi 28 novembre 2025, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.DécembreVendredi 5 décembre 2025, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Vendredi 12 décembre 2025, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.JanvierVendredi 30 janvier 2026, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.FévrierVendredi 6 février 2026, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Vendredi 13 février 2026, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.MarsVendredi 6 mars 2026, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Vendredi 13 mars 2026, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Vendredi 20 mars 2026, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Vendredi 27 mars 2026, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.AvrilVendredi 3 avril 2026, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.Vendredi 10 avril 2026, 16h30HiératiqueDominique Farout,diplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès.- Dominique Faroutdiplômé en sciences philologiques et historiques, égyptologue, enseignant à l’Institut Khéops et à l’École du Louvre, chercheur associé au musée du Louvre et au Plh-CRATA Université Toulouse Jean-Jaurès

Paléographie égyptienne : initiation à l'écriture hiératique et étude de textes▶ Inscriptions Closes

Paléographie égyptienne : initiation à l'écriture hiératique et étude de textes▶ Inscriptions Closes Épigraphie copte (n°41)Acquisition des fondamentaux de la langue saïdique et choix de textes simples.

Épigraphie copte (n°41)Acquisition des fondamentaux de la langue saïdique et choix de textes simples.- Jour et horaire : lundi (20 séances : 14h00 - 15h30).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Carasso.

- Début du cours : lundi 13 octobre 2025.

OctobreLundi 13 octobre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 20 octobre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 27 octobre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.NovembreLundi 3 novembre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 10 novembre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 17 novembre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 24 novembre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.DécembreLundi 1 décembre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 8 décembre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 15 décembre 2025, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.JanvierLundi 19 janvier 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 26 janvier 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.FévrierLundi 2 février 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 9 février 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 16 février 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.MarsLundi 2 mars 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 9 mars 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 16 mars 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 23 mars 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.Lundi 30 mars 2026, 14h00Épigraphie copteNathalie Bosson,maitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris.- Nathalie Bossonmaitre de conférences Université de Genève, CNRS laboratoire TDMAM Centre Paul-Albert Février, chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris

Épigraphie copte▶ Inscriptions Closes

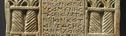

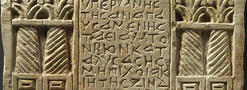

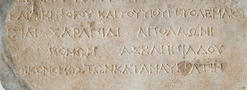

Épigraphie copte▶ Inscriptions Closes Épigraphie grecque (n°42)Initiation au grec et à la discipline.

Épigraphie grecque (n°42)Initiation au grec et à la discipline.- Jour et horaire : lundi (15 séances : 10h45 - 12h45).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Salle Nara.

- Début du cours : lundi 13 octobre 2025.

Lecture d'inscriptions sur les objets archéologiques (statues, vases, etc.). Lecture de textes simples sur stèles (dédicaces, décrets, etc.). Initiation à la grammaire et à la syntaxe du grec ancien. Au cours de l'année, travail sur les inscriptions présentes dans le musée du Louvre.

OctobreLundi 13 octobre 2025, 10h45Épigraphie grecqueMichela Costanzi,maître de conférences en histoire et archéologie grecques , Université de Picardie Jules-Verne, Amiens.Lundi 20 octobre 2025, 10h45Épigraphie grecqueAmarande Laffon,MCF Limoges.Lundi 27 octobre 2025, 10h45Épigraphie grecqueAmarande Laffon,MCF Limoges.NovembreLundi 3 novembre 2025, 10h45Épigraphie grecqueAmarande Laffon,MCF Limoges.Lundi 10 novembre 2025, 10h45Épigraphie grecqueAmarande Laffon,MCF Limoges.Lundi 17 novembre 2025, 10h45Épigraphie grecqueAmarande Laffon,MCF Limoges.Lundi 24 novembre 2025, 10h45Épigraphie grecqueMichela Costanzi,maître de conférences en histoire et archéologie grecques , Université de Picardie Jules-Verne, Amiens.DécembreLundi 1 décembre 2025, 10h45Épigraphie grecqueMichela Costanzi,maître de conférences en histoire et archéologie grecques , Université de Picardie Jules-Verne, Amiens.Lundi 8 décembre 2025, 10h45Épigraphie grecqueAmarande Laffon,MCF Limoges.Lundi 15 décembre 2025, 10h45Épigraphie grecqueMichela Costanzi,maître de conférences en histoire et archéologie grecques , Université de Picardie Jules-Verne, Amiens.JanvierLundi 5 janvier 2026, 10h45Épigraphie grecqueAmarande Laffon,MCF Limoges.Lundi 19 janvier 2026, 10h45Épigraphie grecqueMichela Costanzi,maître de conférences en histoire et archéologie grecques , Université de Picardie Jules-Verne, Amiens.Lundi 26 janvier 2026, 10h45Épigraphie grecqueMichela Costanzi,maître de conférences en histoire et archéologie grecques , Université de Picardie Jules-Verne, Amiens.FévrierLundi 2 février 2026, 10h45Épigraphie grecqueMichela Costanzi,maître de conférences en histoire et archéologie grecques , Université de Picardie Jules-Verne, Amiens.Lundi 9 février 2026, 10h45Épigraphie grecqueMichela Costanzi,maître de conférences en histoire et archéologie grecques , Université de Picardie Jules-Verne, Amiens.- Michela Costanzimaître de conférences en histoire et archéologie grecques , Université de Picardie Jules-Verne, Amiens

- Amarande LaffonMCF Limoges

Épigraphie grecque▶ Inscriptions Closes

Épigraphie grecque▶ Inscriptions Closes Héraldique Premier niveau. Initiation à l'héraldique et à l'emblématique médiévale et moderne. (n°43a)

Héraldique Premier niveau. Initiation à l'héraldique et à l'emblématique médiévale et moderne. (n°43a)- Jour et horaire : jeudi (10 séances : 13h45 - 15h45).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Goya.

- Début du cours : jeudi 23 octobre 2025.

L'identification et l'attribution d'objets ou de décors chargés d'armoiries et d'emblèmes requièrent un certain nombre de connaissances de base. Les notions revisitées dans cet enseignement permettront de comprendre, d'analyser et de contextualiser ces informations très précieuses dans l'histoire des arts.

OctobreJeudi 23 octobre 2025, 13h45Héraldique première annéeAntoine Robin,NovembreJeudi 6 novembre 2025, 13h45Héraldique première annéeAntoine Robin,Jeudi 20 novembre 2025, 13h45Héraldique première annéeAntoine Robin,DécembreJeudi 11 décembre 2025, 13h45Héraldique première annéeAntoine Robin,JanvierJeudi 8 janvier 2026, 13h45Héraldique première annéeAntoine Robin,MarsJeudi 12 mars 2026, 13h45Héraldique première annéeLaurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.Jeudi 19 mars 2026, 13h45Héraldique première annéeLaurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.Jeudi 26 mars 2026, 13h45Héraldique première annéeLaurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.AvrilJeudi 2 avril 2026, 13h45Héraldique première annéeLaurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.Jeudi 9 avril 2026, 13h45Héraldique première annéeLaurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.- Laurent Hablotdirecteur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes

- Antoine Robin

Héraldique Premier niveau. Initiation à l'héraldique et à l'emblématique médiévale et moderne.▶ Inscriptions Closes

Héraldique Premier niveau. Initiation à l'héraldique et à l'emblématique médiévale et moderne.▶ Inscriptions Closes Héraldique Second niveau. Perfectionnement en héraldique et emblématique médiévale et moderne. (n°43b)

Héraldique Second niveau. Perfectionnement en héraldique et emblématique médiévale et moderne. (n°43b)- Jour et horaire : jeudi (10 séances : 16h00 - 18h00).

- Lieu : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Goya.

- Début du cours : jeudi 23 octobre 2025.

L'identification et l'attribution d'objets ou de décors chargés d'armoiries et d'emblèmes requièrent un certain nombre de connaissances de base. Les notions revisitées dans cet enseignement permettront de comprendre, d'analyser et de contextualiser ces informations très précieuses dans l'histoire des arts.

Ce cours est destiné aux auditeurs ayant préalablement suivi la formation initiale. Y seront proposées des études de cas d'objets et de décors emblématisés avec des exercices pratiques et des contributions aux programmes de collecte des données héraldiques (ARMMA, SIGILLA, DEVISE, COLLECTA).

OctobreJeudi 23 octobre 2025, 16h00Antoine Robin,NovembreJeudi 6 novembre 2025, 16h00Antoine Robin,Jeudi 20 novembre 2025, 16h00Antoine Robin,DécembreJeudi 11 décembre 2025, 16h00Antoine Robin,JanvierJeudi 8 janvier 2026, 16h00Antoine Robin,MarsJeudi 12 mars 2026, 16h00Laurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.Jeudi 19 mars 2026, 16h00Laurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.Jeudi 26 mars 2026, 16h00Laurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.AvrilJeudi 2 avril 2026, 16h00Laurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.Jeudi 9 avril 2026, 16h00Laurent Hablot,directeur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes.- Laurent Hablotdirecteur d'études, section des sciences historiques et philologiques, chaire d'emblématique occidentale, Ecole Pratique des Hautes Etudes

- Antoine Robin

Héraldique Second niveau. Perfectionnement en héraldique et emblématique médiévale et moderne.▶ Inscriptions Closes

Héraldique Second niveau. Perfectionnement en héraldique et emblématique médiévale et moderne.▶ Inscriptions Closes La numismatique grecque. (n°44)

La numismatique grecque. (n°44)- Jour et horaire : lundi (10 séances : 15h30 - 17h30).

- Lieux : École du Louvre, Paris : Salle Angkor, École du Louvre, Paris : Salle Lascaux.

- Début du cours : lundi 13 octobre 2025.

La monnaie grecque, entendue dans son acception géographique la plus large (de l’Espagne à l’Inde), a été inventée par les Lydiens à la fin du VIIe siècle av. J.-C. et a eu cours jusqu’à l’achèvement de la conquête romaine du bassin méditerranéen, au Ier siècle av. J.-C.. Aristote définit déjà au IVe siècle la monnaie comme un instrument d’échange, de réserve et d’évaluation de la valeur. Cette triade constitue le point d’entrée essentiel pour en comprendre la nature et les fonctions et l’employer comme une source importante de l’histoire, de l’histoire de l’art et de l’archéologie. Objet légal (nomisma) et standardisé, la monnaie se signale par des images et des inscriptions choisies par l’autorité émettrice, composant ainsi un message, véhiculé souvent à grande échelle. Par ailleurs, la monnaie est conçue pour circuler : elle est utilisée dans des opérations de paiement, manipulée, échangée et diffusée dans des espaces géographiques variés — parfois restreints à l’échelle d’une cité ou d’une région, parfois étendus sur des milliers de kilomètres.

OctobreLundi 13 octobre 2025, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.Lundi 27 octobre 2025, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.NovembreLundi 10 novembre 2025, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.Lundi 24 novembre 2025, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.DécembreLundi 8 décembre 2025, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.JanvierLundi 19 janvier 2026, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.FévrierLundi 16 février 2026, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.MarsLundi 9 mars 2026, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.Lundi 30 mars 2026, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.MaiLundi 1 juin 2026, 15h30Numismatique grecqueJulien Olivier,Bibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France.- Julien OlivierBibliothécaire, chargé de la collection de monnaies grecques, Bibliothèque nationale de France

La numismatique grecque.▶ Inscriptions Closes

La numismatique grecque.▶ Inscriptions Closes Epigraphie élamite (n°504T)Les rois de d’Anšan et de Suse

Epigraphie élamite (n°504T)Les rois de d’Anšan et de Suse- Jour et horaire : lundi (15 séances : 10h00 - 12h00).

- Lieux : École du Louvre, Paris : Amphithéâtre Cézanne, École du Louvre, Paris : Salle MondrianÉcole du Louvre, Paris : Salle Cécile Guettard.

- Début du cours : lundi 10 novembre 2025.

L'élamite, langue isolée autrefois parlée dans le sud-ouest de l'Iran, a laissé des traces textuelles couvrant près de deux millénaires (2300-400 avant notre ère). Il s'agit notamment des inscriptions royales des "rois d'Anshan et de Suse", qui ont régné dans la seconde moitié du deuxième millénaire avant notre ère, une période souvent considérée comme l'âge d'or de l'histoire élamite. Le cours présente la langue élamite dans sa forme "classique" (moyen-élamite), mais contextualise également de manière détaillée les inscriptions, dont un grand nombre sont conservées aujourd'hui au Musée du Louvre. Parmi les aspects abordés figurent les expressions de la continuité dynastique et l'évolution de la titulature royale, la conscience historique, l'idéologie royale, la religion et la diversité culturelle/territoriale

NovembreLundi 10 novembre 2025, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 17 novembre 2025, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 24 novembre 2025, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.DécembreLundi 1 décembre 2025, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 8 décembre 2025, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 15 décembre 2025, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.JanvierLundi 5 janvier 2026, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 12 janvier 2026, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 19 janvier 2026, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 26 janvier 2026, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.FévrierLundi 2 février 2026, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 9 février 2026, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 16 février 2026, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.Lundi 23 février 2026, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.MarsLundi 9 mars 2026, 10h00Wouter Henkelman,directeur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien.- Wouter Henkelmandirecteur d'études, Ecole Pratique des Hautes Etudes, centre de recherche sur le monde iranien

Epigraphie élamite▶ Inscriptions Closes

Epigraphie élamite▶ Inscriptions Closes